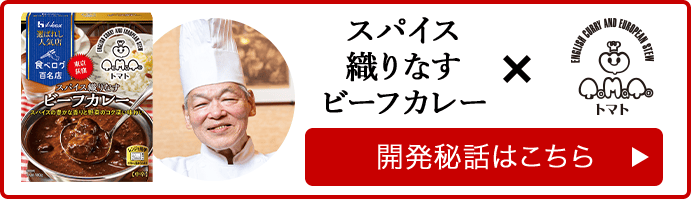

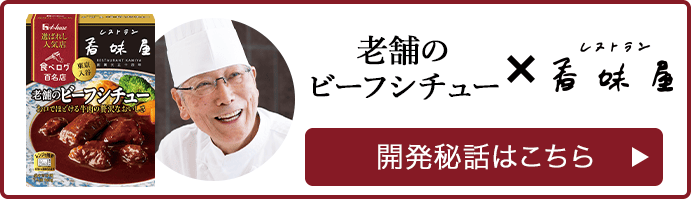

東京の杉並区・荻窪は人気の飲食店がひしめくエリア。とりわけ有名なのが、開店2時間前からでも行列がめずらしくない欧風カレー&シチュー専門店の『トマト』だ。オーナーシェフの小美濃清氏は1969年から料理の道に入り、名店『資生堂パーラー』ではソース担当として研鑽を摘んだ。1982年に地元の荻窪に店を構え、自身の味の世界を探求されている。何しろそのこだわりがすごい。ベースとなるのはいわゆるフォン・ド・ヴォ―、北海道産の子牛でイチから作られる。さらには大山鶏で取る出汁も合わせて複合的なうま味を表現し、香味野菜は高知産のしょうが、青森産のにんにくなど良質なものを惜しげなく使用。トマトはフレッシュなものとペーストをダブルで加え、チャツネやバナナ、ウスターソースなども加えて味に奥行きを加えていく。煮込む間は浮いてくる脂を丁寧に取り除きつづけるのもポイントだ。

「そうすると味がしつこくなりません。ルウは出来たら最低1週間は寝かせています。寝かせている間に味の角が取れて、まろやかな味わいになるんです」

と、シェフの小美濃氏。開店以来42年もの間、この大変な手間をすべてひとりでこなされている。

製品化を担当したのは、ハウス食品開発研究所の萩原千絵氏。勤続20年以上になるベテランで、これまでレトルトカレーの開発にも数多く携わってきた。

「こちらのカレーをはじめていただいたとき、その重厚なおいしさに驚きました。すごく良質な牛肉を贅沢に使われて、そのコクとうまみもおいしさのポイント。ああ、難しそう……と正直思いましたね(笑)」

最初の試作品は「あっさりしすぎ」と及第点をもらえず、順調な滑り出しとはいかなかった。困難だったのはスパイス感、なにしろ本家は36種類のスパイスを使って織りなす複合的な香りが魅力のひとつとなっている。『トマト』の味の世界を表現する上では欠かせないポイントだ。

「スパイス、香味野菜の味わい、そして牛肉のコクの3つを軸に絞って考えました。可能なかぎりリッチに表現しないと小美濃さんの味に近づけない。スパイスはハウス食品史上最大量を使っています」

萩原氏が特に苦心したのが「苦み」だった。

「ホールスパイスを豊かに使うことで生まれるおいしい苦味が、小美濃さんのカレーの魅力のひとつ。でも苦みが立ちすぎるとネガティブな感じになってしまうので、そうならないギリギリを狙いたくて」

小美濃氏はカレーを作る際、ハンマーでスパイスを砕いて加え、最後に濾してルウを完成させるのだが、そうすることで生まれるスパイスや香味野菜の細かな粒々感が『トマト』のカレーの食感の魅力のひとつになっている。この部分もどうにか製品に活かしたいと萩原氏は考え、スパイスの粒状感を出すために、ソテーオニオンを加えたり、香味野菜ペーストを使用したりするなど、さまざまな工夫を重ねた。研究期間は約1年にわたり、幾度となく試作が繰り返される。結果の完成品を試食して、小美濃氏は言う。

「正直、さほど期待してなかったんです。どうしてもレトルトって画一的な味になりがちだから。でも今回、驚きました。よくここまでやってくれた、と。技術の進化も感じますし、何より萩原さん、努力してくれた」

牛のコク、香味野菜による甘みやまろやかさ、そして複雑でフレッシュなスパイスの香りと味のピラミッドがきれいに揃って、萩原氏は「自信作です!」と満面の笑みを見せた。

本製品を自宅で味わう上でのポイントを、小美濃シェフが教えてくれた。

「うちのカレーはあまり辛くしていないんです。それは味のバランスを考えてのこと。辛みやブラックペッパーなどを足してしまうとおいしさが変わってしまうので、あまりおすすめ出来ません。逆にお子さん向けなど、やさしい味にしたいときは生クリームやヨーグルトを少々加えるのはいいですね」

なお、お店ではライスにブランデーにひたしたドライレーズン少々、そしてチーズものせて供されている。こちらを真似してみるのもおすすめだ。