レシピの独特表現がわからなくても大丈夫!

カンタン、おいしい!アリかも?ハヤシ!

調査※によると、

レシピでしか聞かない表現に

戸惑ったことがある人は約6割!

料理初心者はなんと約8割も!

このレシピ独特の表現、

名付けて 「レシピ語」の悩みが

なくなれば料理がもっと楽しく、

身近になるのでは!?

戸惑ったことがあるレシピ語

1位 適宜

2位 少々

3位 さっと

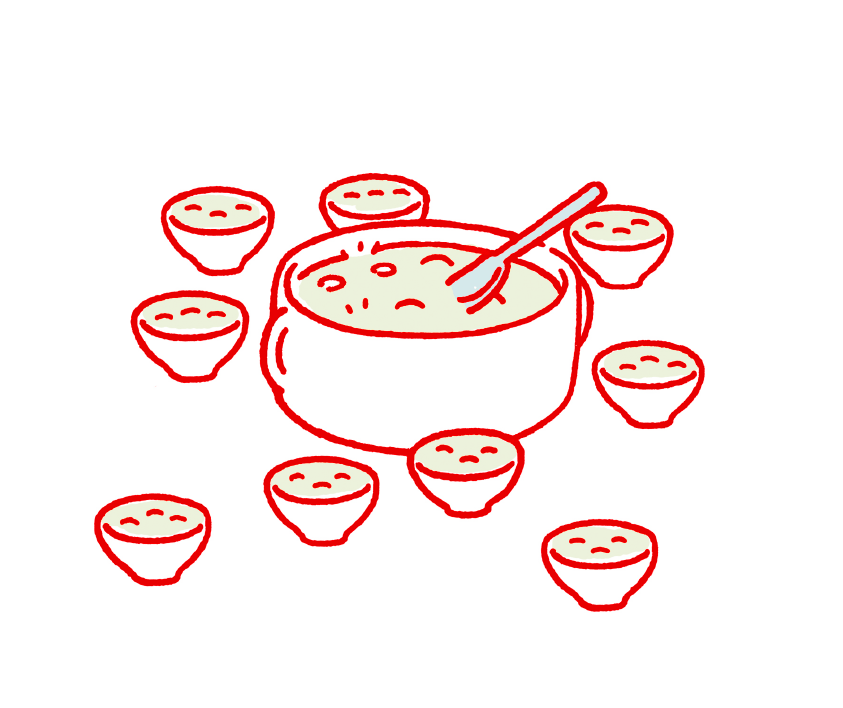

でも完熟トマトのハヤシライスソースなら、

そんな「レシピ語」を気にしなくてもいいくらい

誰でもカンタンに作れるんです!

悩めるあなたも、もっとハヤシを、もっと料理を楽しめる。

ハヤシライス的「レシピ語」超解説をお届けします!

お料理好きにも初心者さんにも、

お料理好きにも初心者さんにも、

※2021年4月実施 ハウス食品「料理に関する調査」(N数:1000)

しんなり(するまで)

してる気もするし、してない気もする

元の状態よりも見た目が全体的にすき通って、少しクタッと固さがとれて柔らかくなった状態になっていれば「しんなり」したと思っていただいて大丈夫です。ハヤシライスの玉ねぎは、ちょっとしんなりでも、超しんなりでもおいしいので、あなたのお好みの「しんなり」具合を探してみてください。

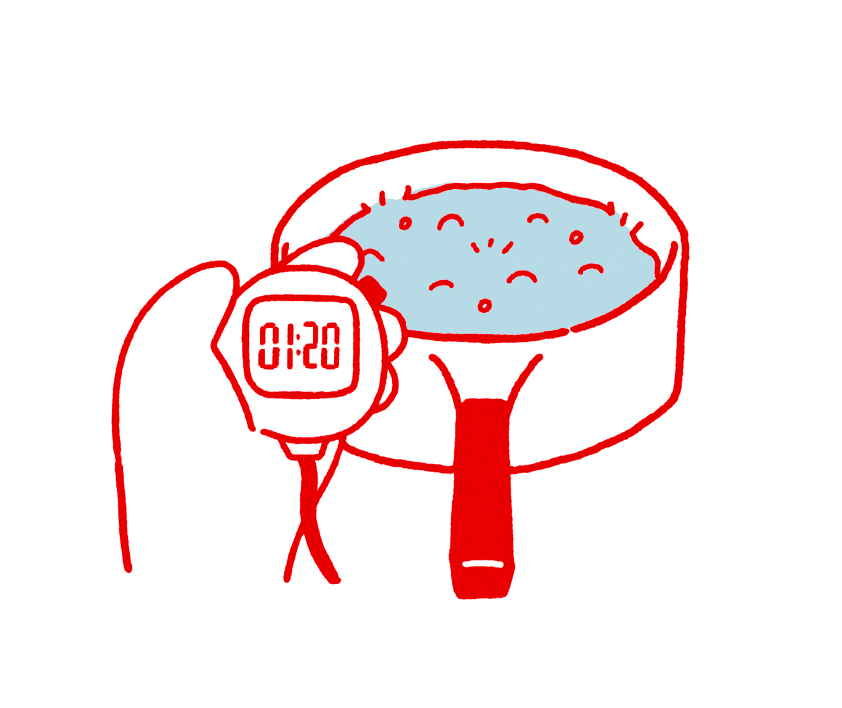

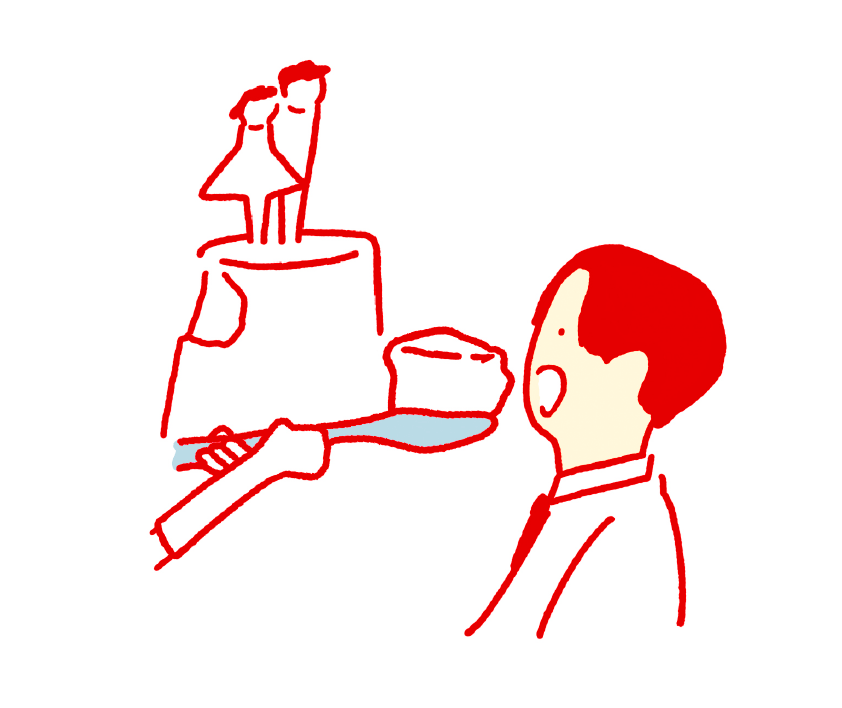

とろみがつくまで

どこまでいったらとろみなの?

どこまでか悩みますよね。さらさらした状態から、ソースにつやが出てとろりとした感触が出る状態のことを言います。お玉や木べらでかき混ぜて、「何か少しくっついてる」と感じたときが「とろみ」との出会いの瞬間です。そこに「とろみ」がいるわけです。ハヤシライスもサラサラ派、ドロドロ派の方がいます。あなたもお好みの「とろみ」と出会えますように。

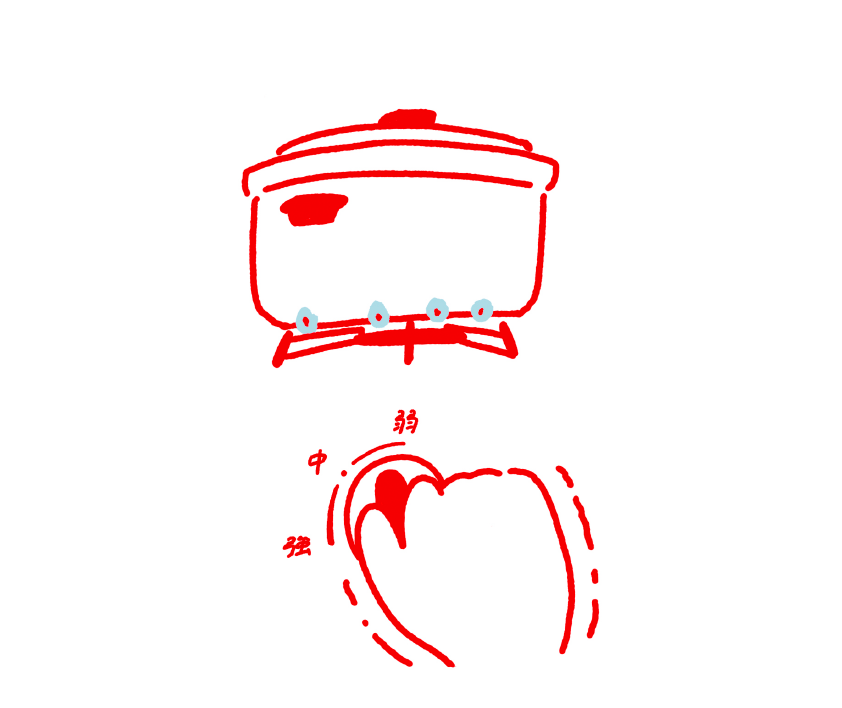

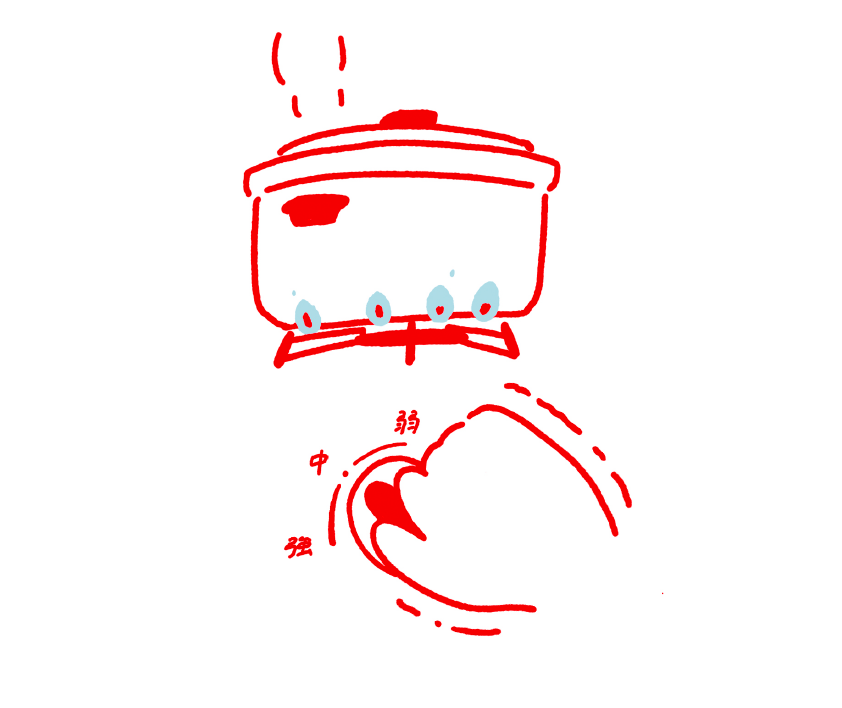

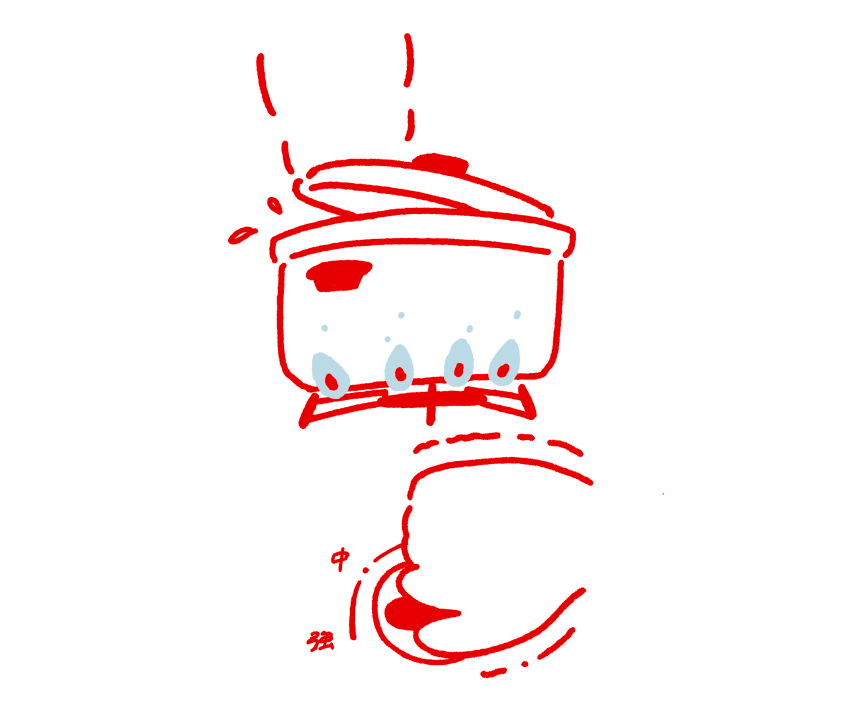

弱火

弱さのさじ加減が謎

鍋の底に火があたらない程度の火加減です。 IH調理器の温度設定で約150度前後、消費電力で約235~370w相当ですが、メーカーや商品によって異なるため取扱説明書を参照しましょう。この時点で難しいよ!という感じですが、お鍋を横から見て「まあギリギリ火があたってないかな」という火加減なら心配いりません。

中火

強くも弱くもないのがいちばん謎

鍋底に火の先があたる程度の火加減を指します。IHの場合は10段階調節の製品で4〜5(500w〜1000w)くらいが中火の火力にあたります。多少ずれてても大きくは問題ないので、およそ「目盛り真ん中くらい」程度で考えていただければ大丈夫です。

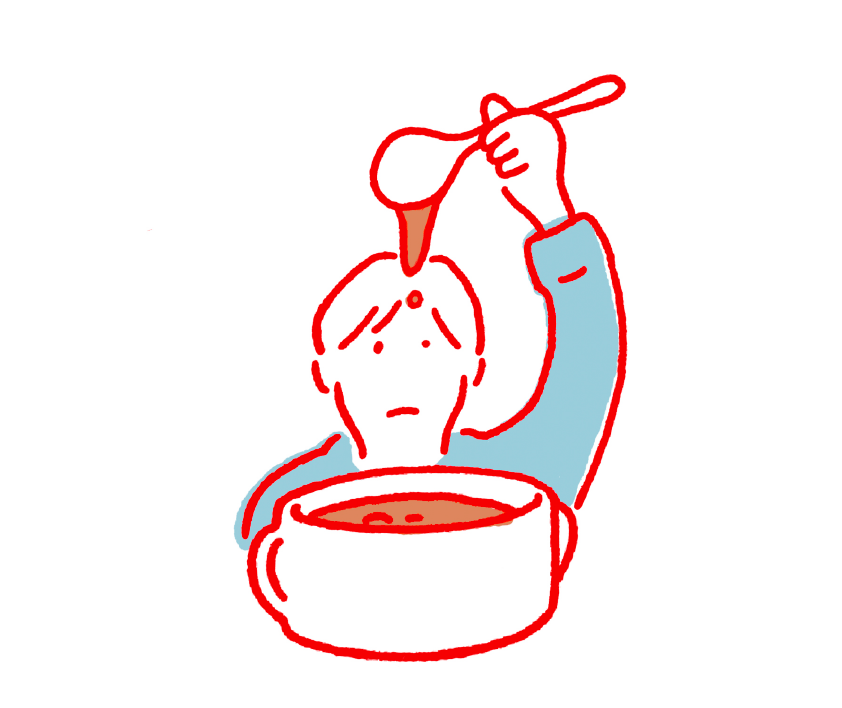

あくをとる

取っても取っても出るんですけど…

肉や魚、野菜を煮ていると鍋のフチや中央に出てくる濁った泡が「あく」です。いつまでとればいいの?と思ったときがやめ時かもしれません。気になる「あく」がとれればそれでOKです。素材のうまみが出ていることもあるので、だいたいで大丈夫です。

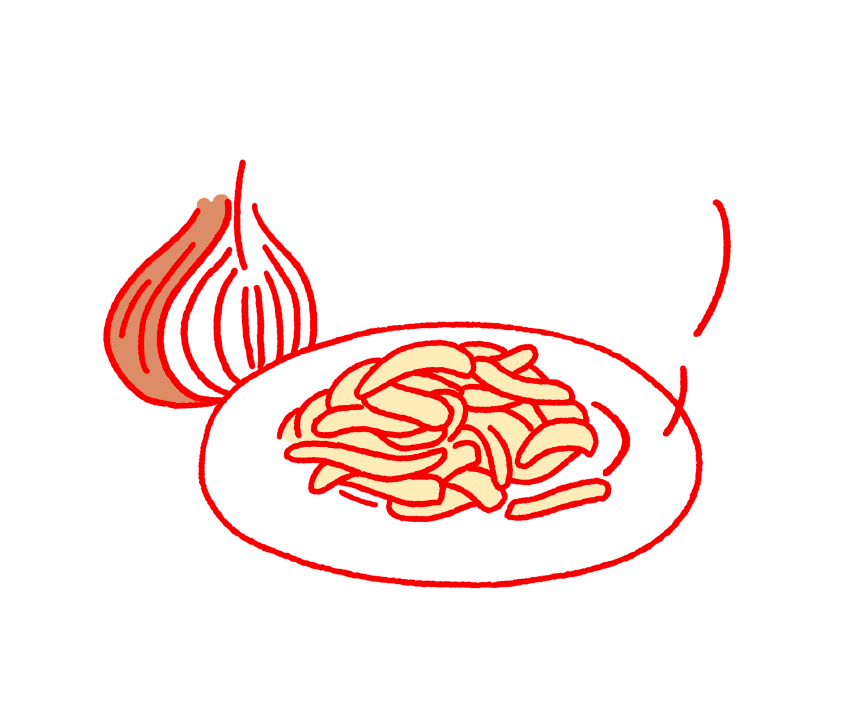

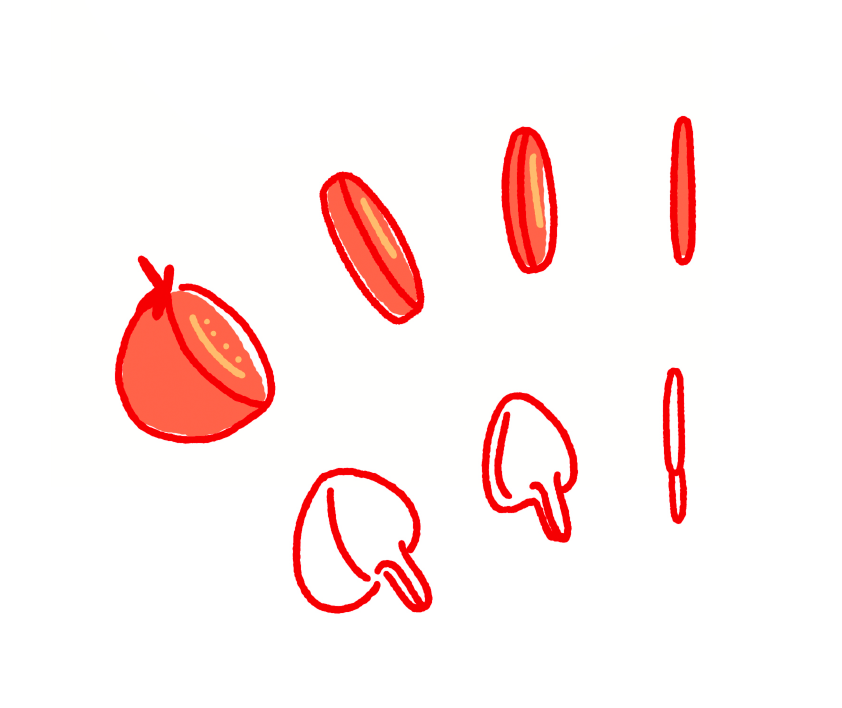

薄切り

何cm?何mm?

食材を端から2mmの厚さを目安に薄く切ることです。定規で測る必要はありません。自分の感覚の2mmで大丈夫。多少幅が出ても大丈夫。宇宙と書いて「コスモ」と読む、平和と書いて「ピース」と読むくらいの気持ちで、薄切りと書いて「2mmぐらい」と読んでください。ただサラダの玉ねぎの薄切りは0.5mmぐらいの薄切りが食べやすくてオススメです。

時々かきまぜる

回数で教えてほしい

厳密に回数で書いていない時点でお察しの通りです。ゆるい気持ちで「ずっとじゃなくて大丈夫」程度に思ってください。焦がさないように少しだけ注意しつつも、ゆったり、優しい気持ちで混ぜてみてください。その気持ちさえあれば、きっとおいしい料理ができますよ。

柔らかくなるまで

柔らかさの確かめかたを教えて欲しい

具材に竹串などをさしたときにスッと入るくらいの柔らかさですね。具材にしっかり火が通り煮えているかということですね。まあ、薄切りの牛肉と玉ねぎだけなら、ほぼほぼ5分でクッタリ柔らかく煮えています。

ひと煮立ち

ひと休みみたいに言われても

煮汁が沸騰して、ひと呼吸おいてすぐ火を止めることをさします。急いで止めても、ふた煮立ちくらいしちゃうんですけど!という完璧主義な方もいるでしょうが、煮立ってから30秒程度が目安なので焦らなくて大丈夫です。特にハヤシライスは煮込んでもおいしいのであまり気にせずに。

さっと

スピード感がわからないんですよ

「さっと」のスピードが謎ですよね。実は「さっと」は、ゆでる具材によって違うんです。モヤシは30秒、小松菜は1〜2分、オクラは少し長めの2〜3分。なので、さっとゆでる際は、モヤシ、小松菜、オクラを思い浮かべ、この食材はどれに近いかで判断するといいでしょう。さっとゆでたものを後から加熱することもあります。その場合はさらに短い時間でさっとゆでましょう。

一口大

誰の口が基準なんですか

ひとくちのイメージって人によって全然違いますよね。「ひとくちどうぞ」ってあげたら、いっぱい食べちゃう人、いますよね。厳密な大きさとしては、約3cm四方が目安と言われています。それよりも小さい場合は「小さめの一口大」、大きめの場合は「大きめの一口大」と言います。もはや一口大じゃないじゃないかという声が聞こえてきそうですが…

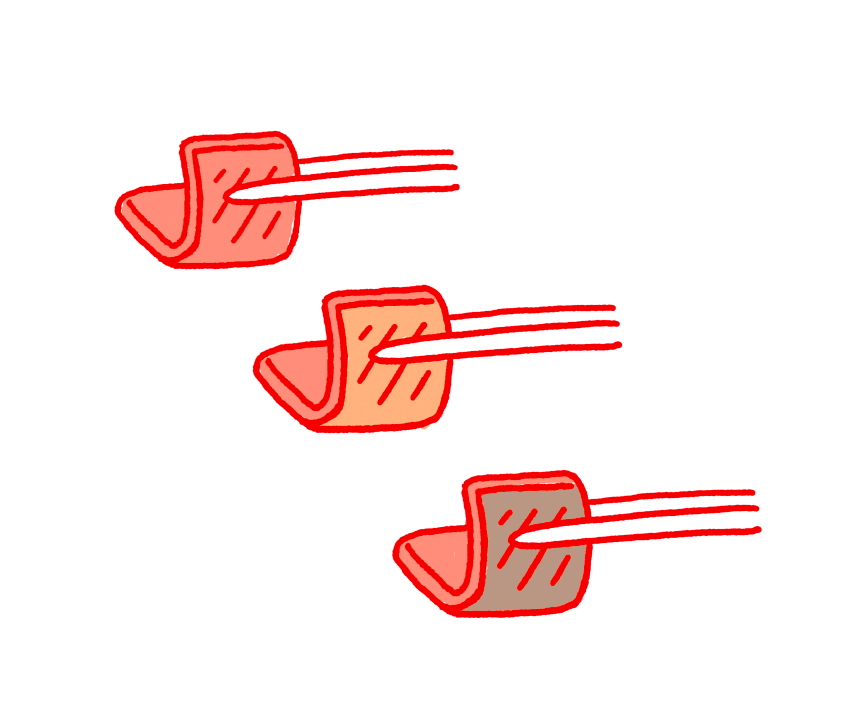

色が変わったら

変わり加減がわからない

「変わる」の度合いがわかりませんよね。例えば肉で言うと、火が通って、全体の色が変わった状態をさします。豚・牛などの薄切り肉の場合は、最初ピンク色だった肉の色がむらなく白っぽく変われば大丈夫です。一部分だけでなく、全体的に。ここがポイントですね。

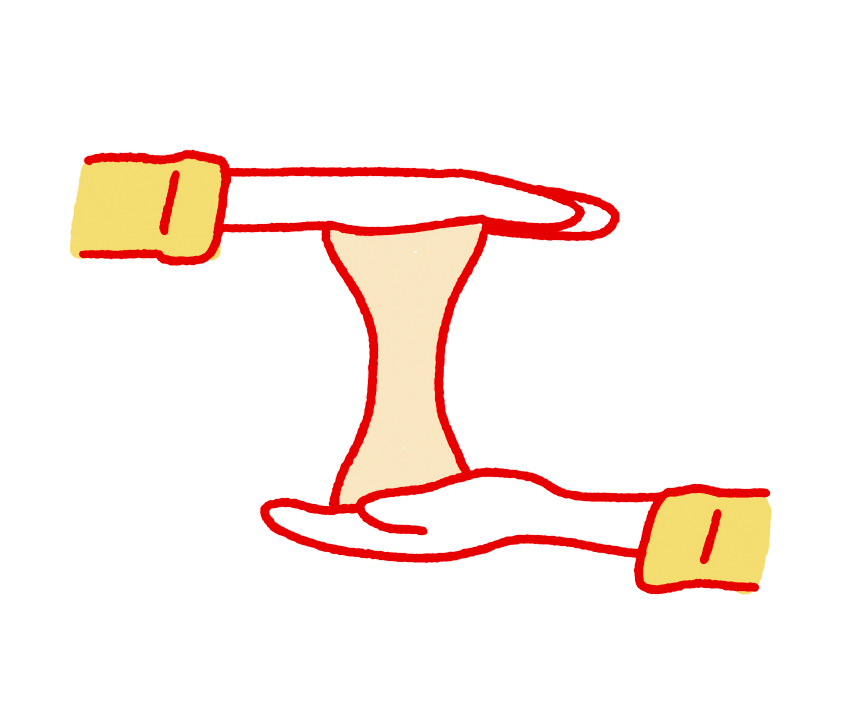

少々

どれくらいか少々わかりません

これまでも、「どれくらいだよ!」という声が挙がっていたであろう「少々」ですが、計量スプーンやキッチンスケールを使わずに測る「手ばかり」という方法のひとつ。親指と人さし指の2本でつまんだ程度の分量です。重さは約0.5~0.8g、小さじ1/8~1/12相当。手の大きさは人それぞれなのでだいたいでOK。

自分好みの「少々」がいつかきっと見つかるはずです。

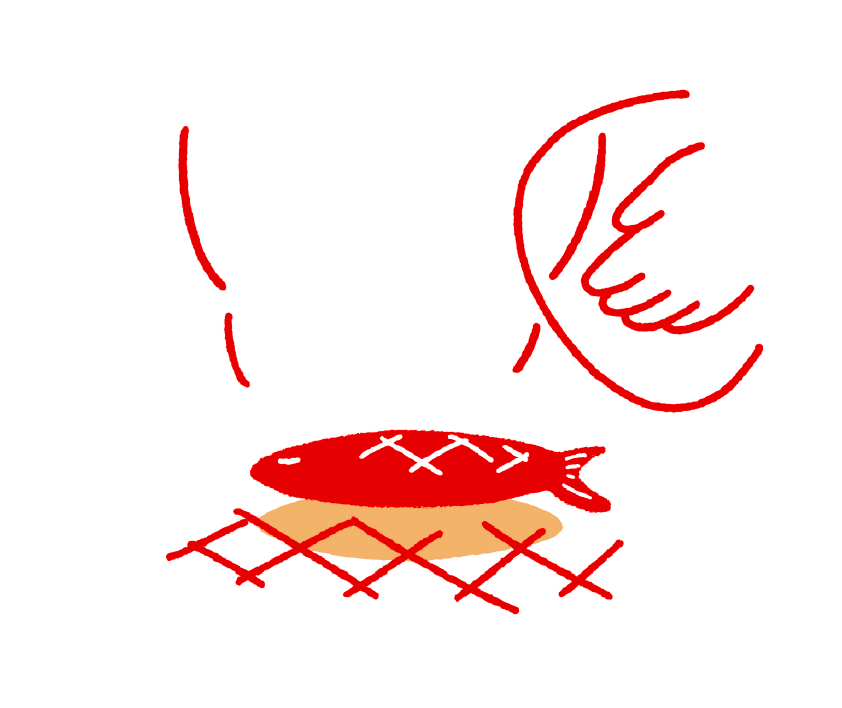

焼き色をつける

この色、学校で習ってません

材料の表面をフライパンや焼き網などで、料理に応じた状態に焼くことです。料理に応じたってところがもう難しいですよね、焦げ色というとわかりやすいのですが焦げとも言いたくない気持ちが溢れてこのような表記になったのでは…(おそらく)

粗熱(あら熱)を取る

初めて聞いた日本語です

「あら熱」とは字の通り粗いままの熱さ、加熱直後のアツアツの状態のこと。つまり、手ではさわれない程の熱さを意味します。「あら熱」だけでも難しいのに、それを「とる」なんて難しいと思われるかもしれませんが、完全には冷やさず、湯気がおさまる程度まで置いておけば大丈夫ですよ。

水気を切る

水は切れませんが、水気って?

材料についている余分な水分を、ザルで振り落としたり、ペーパータオルで吸い取って取り除くことです。サラダに使う野菜を洗ったときは、手で野菜を持ち、ふりきるようにして簡単に水気を落とし、ザルにあげます。思い切ってふりましょう。完全に水気を切りたい場合はペーパータオルで巻くなどして表面の水分を取り除くとよいでしょう。

ざっくり混ぜる

テキトーに混ぜるってこと?

ざっくり=テキトーではなく、「練らないように縦に切り込み、底からすくいあげるようにして混ぜる」という、一応ちゃんとした混ぜ方なんです。 主に小麦粉やメレンゲを加えて混ぜ合わせる際に使われる言葉で、ゴムベラや木べらを使って生地の気泡を消さないように大きく混ぜるのがポイント。ざっくりとおおらかな気分で混ぜてみてくださいね。

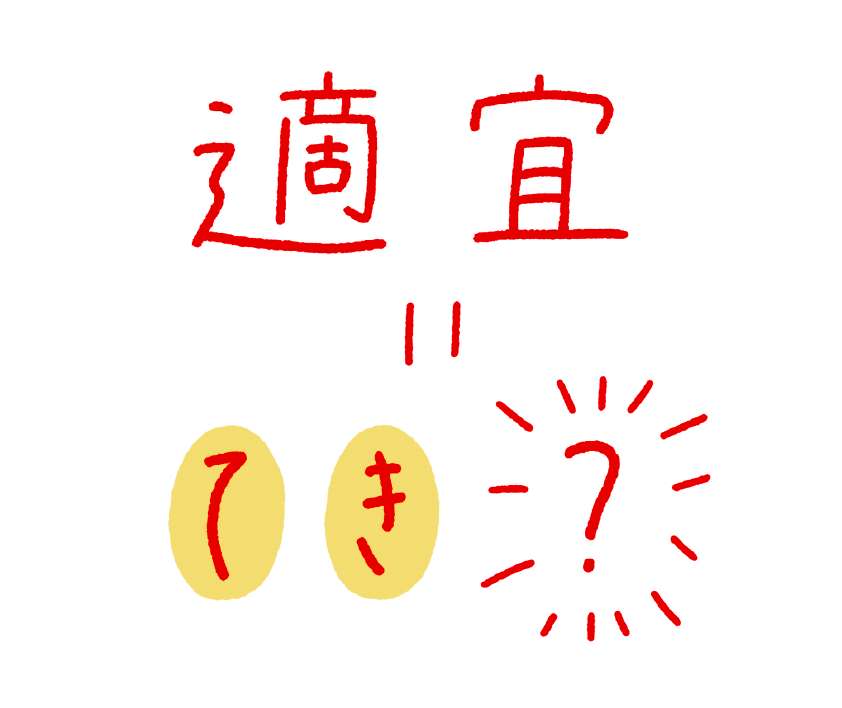

適宜

もはや漢字さえ読めない

「てきぎ」と読みます。意味は「自分の好みで加減した、ちょうどよい量」。味見しながら好きに入れてね!ということです。よく似た言葉「適量」は、ちょうど良い量を必ず入れるという意味ですが、「適宜」は入れても入れなくてもいいという意味もあります。あえて何も入れないという選択もできる。そう、あなたは自由なのです。お好みの味を見つけてください!

強火

「強さ」の意味を教えて

「強火」とは鍋底全体に火があたるくらいの火加減のこと。鍋のサイズによるためコンロの火力を最大にするとは限らない、という少しややこしい火加減なのですが、強気で料理してください。その強い気持ちがあれば、必ずおいしいハヤシライスができます!

ざく切り

「ざくざく」音を立てたらいいの?

「ざく切り」は、野菜を3cm幅程度に適当に切ることをいいます。ざくっという音ではなく、ざくっとした幅で切ることです。トマトなら1〜2cm角で切るなど、具材によって基準もざくっとしたものなので、テキトー切りと覚えましょう。テキトーでもおいしい料理ができるお手本のような切り方ですね。

火からおろす

おろした後はどこに置く?

「火からおろす」は、火を止めてガスコンロ(IHヒーター) からおろす、という意味でOKです。火をつけていなかった他のコンロや鍋敷きの上にでも置いちゃいましょう。

「ふわふわたまごのオム辛ハヤシ」のたまごがもうちょっとでふわふわじゃなくなりそう!というときなどに有効な手段です。

粘りが出るまで

ずっと粘ってた気がします

例えば、ハンバーグなら、ひき肉の粒が細かくなって、ねっとりとしたら「粘った」と思ってもらって大丈夫です。肉の繊維同士がからみ合い、かたちがくずれたり割れたりするのを防いでくれるのでおいしいハンバーグを作ることができるんです。

軽く焦げ目がつくまで

焦げって言葉がなんか不安

どこまで焦がせばいいか不安な方もいらっしゃると思いますが、食材の表面をこんがりと薄い茶色になる程度、です。焼き目と軽い焦げ目はほとんど同じ意味だと思ってもらって大丈夫!おいしい「焼きハヤシ」を召し上がれ!

食べやすい大きさ

私とあなたの「食べやすい」は違うんですよ

口に入れておいしく食べられる大きさを言うんですが、迷いますよね。人それぞれ口の大きさは違いますもんね。平均をとって3cm大を目安にするといいと思います!極端に大きすぎたり小さすぎなければ、だいたいおいしく食べられると思うのでご心配なく。お子様には少し小さめにしてあげるとよいかもしれません。

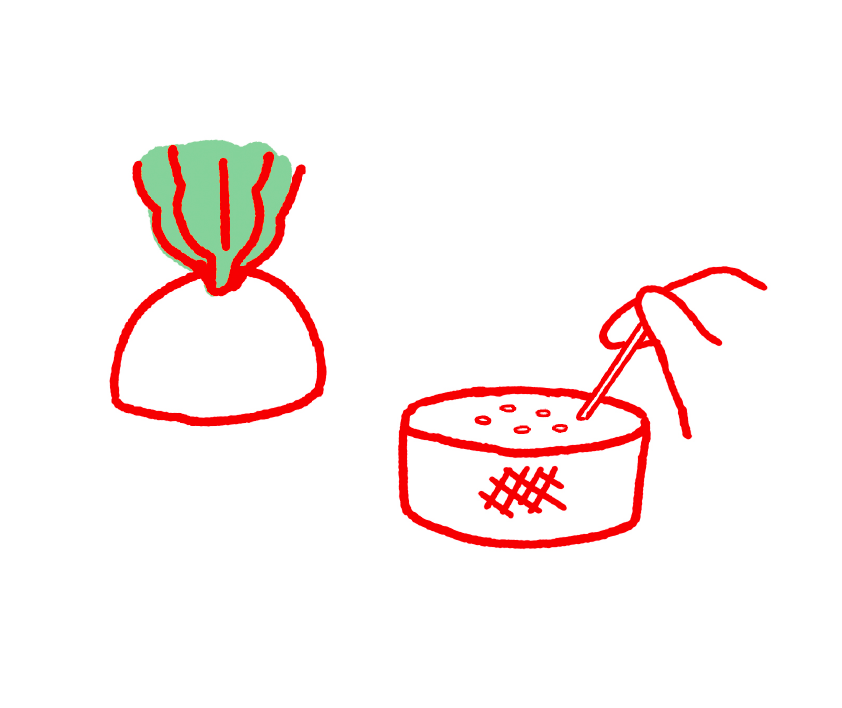

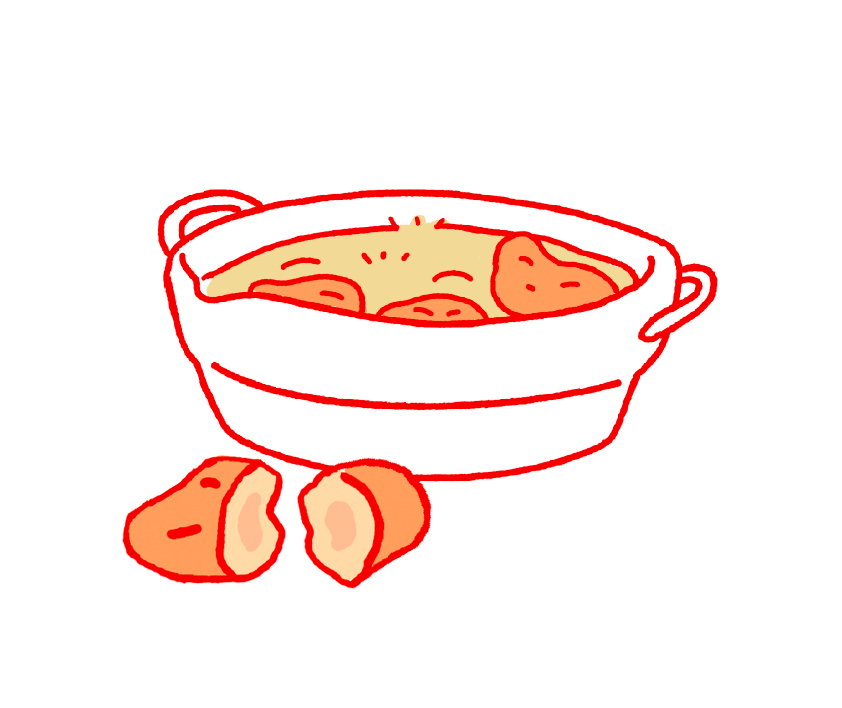

水で戻す

ほんとに元の姿に戻るの?

わかめやひじき、干ししいたけなどの乾物を、水や湯につけて柔らかくすること。 水分を含ませて元の状態に近くするという意味で「水で戻す」と呼んでいます。水で戻したひじきはハヤシライスにもよく合いますよ!

小判形

本物の小判、見たことないんで

現代人のほとんどが見たことがないであろう小判の形ですが、楕円形(潰れた球形、縦長の円形・・・)と思っていただければ大丈夫です!当時、これを名付けた人はよほど小判が好きだったんでしょうね(勝手な想像)。この形に変わるだけで、ただの球形よりも火の通りが良く、おいしいハンバーグができますよ。

半月切り

「半月」の意味から教えて欲しい

丸い棒状のものを縦半分(=2等分)に切って切り口を下にし、一定の厚さで切ったものを半月切りといいます。半円なんだから、半円切りでいいじゃないか?という意見もありそうですが、あえての半月切り。夜空の月をモチーフにしたオシャレなネーミングなわけです。

オシャレ好きにはたまらない、大根や人参を切るときに便利な切り方です。

ふんわりラップをし

ラップの能力が高すぎて

「ふんわり」したのに密閉してる

ラップと器の間に蒸気の通り道を作って器にかけておけば大丈夫ですよ。きっちりと器を覆って、蒸気でラップが裂けてしまったり、食品が熱くなりすぎてしまったりしするの避けるためです。

ゆるーく、テキトー、をモットーに限りなく意識を低くしてラップをかけましょう。

予熱した

何度まで熱したらいいんですか

オーブンやオーブントースター、グリルなどの庫内の温度を、調理に合った温度にあらかじめ温めておくことを「予熱」といいます。料理によって予熱の温度は違うので、そこはレシピを確認してみてね!ちょっとややこしそうな予熱ですが、勇気を出して温めてみましょう!

大さじ

どのスプーン基準?

大さじ1は15cc(ml)。実はどのスプーンでもいいわけではなく、調理用計量スプーンの大さじが基準です。誰か教えてよ〜!なんて思うでしょうが、あまり知られていないのはそんなに厳密じゃなくてもちゃんとおいしく作れるからなのかもしれません。